Das MFH La Vetta bricht mit der Verspieltheit der es umgebenden Gebäude und lehnt sich an einer reduzierten, modernistischen Architektur im alpinen Raum an.

Dafür gibt es zahlreiche Vorbilder in verschiedenen Massstäben. Frühe Beispiele wären die Bauten von Clemens Holzmeister aber auch grossmassstäbliche Strukturen z.B. von Charlotte Perriand. Soe zeigen auf, wie abstrakte formen und von der Natur geformte Felslandschaften zusammenspielen können.

Die Fassade mit ihrer Holzoberfläche weisst darauf hin, dass das gesamte Gebäude oberhalb des steinernen Sockels eine Holzkonstruktion ist. Die zurückhaltend eingesetzten, naturbelassenen Materialien betonen das Volumen, welches von diverse Einschnitten für Fenster und Loggien klar gegliedert wird.

Auch im Inneren setzt sich die äussere Erscheinung fort. Natürliche und edle Materialien, weiche Texturen und handgefertigte Möbel schaffen eine originelle und elegante Umgebung. Der Charakter des traditionellen alpinen Stils wird mit einem subtilen hauch von Eleganz bereichert, der eine anspruchsvolle und raffinierte Atmosphäre schafft.

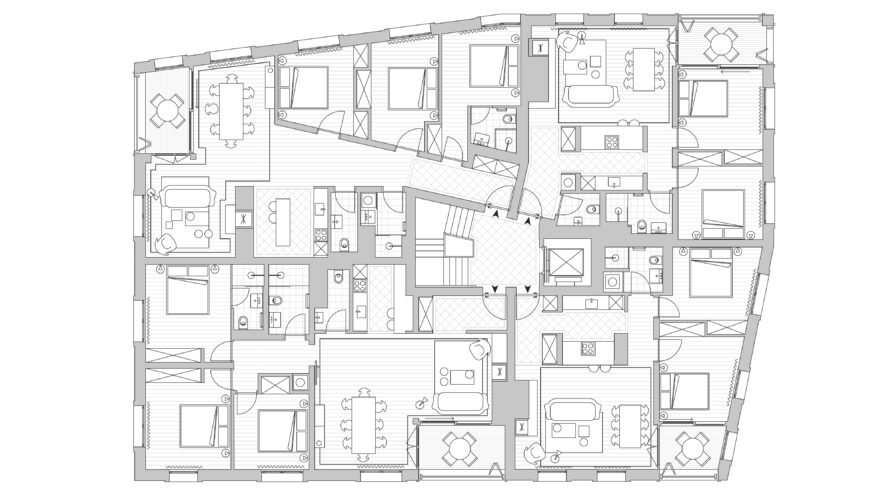

Das MFH La Vetta in Andermatt Reuss beherbergt insgesamt 18 Wohnungen mit 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmern. Im Erdgeschoss gibt es eine Retail-Fläche und einen Spa/Fitness-Bereich für die Bewohner.

Das Mehrfamilienhaus an der General-Wille-Strasse in Feldmeilen profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen. Die Überbauung gliedert sich in zwei charakteristische Gebäudeteile: einen flachen und einen stehenden Baukörper, die zusammen ein Ensemble bilden.

Der Hauptzugang zu den Wohnungen erfolgt von der Nordseite über das Haldengässli, von wo aus das hohe Gebäude als Zweispänner organisiert ist und zehn Wohnungen erschliesst. Drei weitere Wohnungen über der zur General-Wille-Strasse ausgerichteten Gewerbefläche erhalten jeweils einen direkten, eigenständigen Zugang.

Konstruktiv wurden Untergeschoss und Erdgeschoss in Massivbauweise erstellt, während die darüberliegenden Geschosse in Holzelementbauweise realisiert wurden. Den Wetterschutz übernimmt eine Fassadenhaut aus Aluminium.

Inspiriert von historischen Schweizer Bergpalazzi wurde Pazola edel und gleichzeitig lokal verankert gestaltet. Die Fassade des Gebäudes zitiert diese über eine reduzierte Ornamentik, während größere Fenster und höhere Decken eine zeitgemäße Optik und ein luftiges Gefühl schaffen. Typische alpine Baumaterialien wie Stein und Holz spiegeln die Berge und Fichtenwälder der Umgebung wider. Obwohl die Steinfassade den Holzbau verbirgt, werden die Holzdecken in den Innenräumen sichtbar, besonders in den Penthouses mit ihren hohen Holzbalken.

Die gesamte Konstruktion über dem Erdgeschoss, einschließlich des Daches, besteht aus Holzelementen. Auch die Fassade wurde konstruktiv aus Holzelementen erstellt und ist mit einem hochwertigen mineralischen Putz auf hinterlüfteten Putzträgerplatten verkleidet. Die Bauweise in Holz bot zahlreiche Vorteile. In Andermatt ermöglicht es die kurze Bausaison optimal zu nutzen, da vorfabrizierte Elemente den Rohbau in einer Saison abschliessen lassen. Zudem minimiert Holz als nachhaltiges Material die Umweltbelastung durch seine guten Dämmwerte, CO2-Negativität und die Möglichkeit zur zerstörungsfreien Demontage und Wiederverwendung.

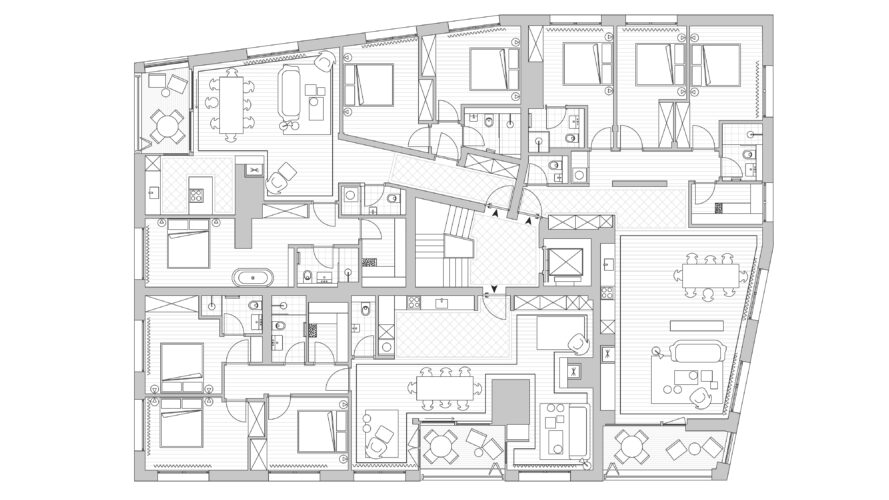

Das MFH Pazola in Andermatt Reuss beherbergt insgesamt 19 Wohnungen mit 3.5 und 4.5 Zimmern. Im Erdgeschoss gibt es zusätzlich einen Retail-Bereich und ein Spa für die Bewohner.

YOND kombiniert einen attraktiven städtischen Standort mit einem neuartigen Raumangebot, das sich insbesondere an das “urbane Gewerbe” richtet. Eine robuste Struktur mit hohen Nutzlasten und 5 ½ Meter hohen Räumen erlaubt eine annähernd uneingeschränkte Flexibilität für Nutzungen aller Art. Vom klassischen Dienstleister über das städtische Kreativgewerbe bis zur industriellen Produktion kann dieses Gebäude auf die unterschiedlichsten Nutzungsanforderungen reagieren.

Nebst der nutzungsbezogenen Offenheit bietet YOND auch eine sehr hohe räumliche Flexibilität. Die Mietflächen können sowohl in grösse als auch ihrer räumlichen Ausgestaltung laufend an die Bedürfnisse und Wünsche der Mieter angepasst werden. Ein System aus Zwischenböden erlaubt die individuelle Ausgestaltung sowie eine einfache Anpassbarkeit der Mietflächen. In Kombination mit der fast raumhohen Verglasung entsteht so eine Atmosphäre, die an klassische Industriebauten erinnert und diese mit einem zeitgemässen Infrastruktur- und Serviceangebot verknüpft.

Vom Grundriss bis zur Erscheinung folgt die Architektur dem Gebot der Einfachheit. Aussen schlicht und kraftvoll, innen funktional und authentisch. Offenheit, Klarheit und Reduktion schaffen ein Raumklima, das Konzentration und Austausch fördert. Das Erdgeschoss bietet Raum für publikumsorientierte öffentliche Nutzungen und wird in Zukuft als Treffpunkt der YOND-Community auch das Quartier und das weitere Umfeld beleben.

Die Überbauung Grünau (1975-76) in Altstetten ist eines der wenigen realisierten Grossprojekte seiner Zeit in Zürich. Nach dem modernistischen Vorbild von Le Lignon in Genf wurden mehrfach abgewinkelte Wohnkörper zu einem druchgängigen Grünraum gestellt. In diesem stadtnahen Trabanten sollte die Stadtflucht der Achtzigerjahre aufgefangen werden, eine moderne Oase, nahe am Erholungsgebiet Werdinsel, mit direkter Autobahnanbindung. Bezahlbare, aber hochwertige Wohnungen mit Pfiff waren gesucht. Realisiert wurde das ambitionierte Projekt im Auftrag der Stadt Zürich.

Heute präsentiert sich eine umgekehrte Welt:

Die Siedlung ist in die Jahre gekommen, die Bausubstanz bröckelt und die grosszügigen Freiflächen werden kaum benutzt. Die soziale Entmischung der Bewohner wirft Fragen auf; so wird die Siedlung Grünau zunehmend von jenen genutzt, zu ebendiesen bei der Errichtung Distanz gesucht wurde.

Die Chance der Wirtschaftlichkeit

Mit dem Übergang zweier Häuser, Tüffenwies 31&33, an die ‘Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich’ eröffnete sich die Möglichkeit, dieser Teil aus dem denkmalpflegerischen Inventar zu erneuern. Dabei galt ein besonderes Augenmerk der Struktur der Häuser, welche über die gesamte Anlage mit den gleichen Prinzipen angelegt wurde: Offene Erdegeschosse, gemeinschaftliche Dachterrassen, vielseitige Erschliessungsformen, kompakte Wohnungen, vorfabrizierte Betonelemente.

Es wurden unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet, auf ihre Wirksamkeit und deren Kostenverhältnis geprüft. Auf diese Weise hat man eine umfassende Sanierung der gesamten Gebäudehülle als Konzept aufgegeben. Die vier Zentimeter Korkdämmung der bestehenden Fassadenelemente hätten dabei auf der Innenseite nachgebessert werden müssen, bauphysikalisch sind damit die fixen Anschlüsse der Betonfertigteile an die Decken kaum in den Griff zu kriegen. Dazu hätten die Bewohner das Haus während der Bauzeit verlassen müssen. Der Nutzen des massiven Eingriffes stand in keinem Verhältnis zu seinen Kosten.

Das gewählte Massnahmenpaket sieht eine Auswahl zielgerichteter und effektiver Eingriffe vor:

Eine Strangsanierung mit neuen Küchen, Bädern und dem Entfernen der asbesthaltigen Materialien stellt die Gebrauchstauglichkeit für die Bewohner wieder her:

Terrassen und der EG-Decke wurden energetisch instandgesetzt. Damit kommt die Energieeffizienz der Anlage gemäss GEAK neu in Kategorie C zu liegen. Im Erdgeschoss sind die Massnahmen am deutlichsten sichtbar: 28 nachträglich eingebaute Stahlstützen wurden für den Brandschutz einbetoniert, die dazugehörigen Flügelmäuerchen entfernt, um dem Erdgeschoss seine ursprüngliche Grosszügigkeit zurückzugeben. Auf der Basis einer ‚archäologischen‘ Farbuntersuchung wurde das originale Farbkonzept nach sechs bunten Schichten rekonstruiert, an die heutigen Bedürfnisse angepasst und durchgänig umgesetzt. Die Abhangdecke über dem Erdgeschoss konnte von nachträglichen Aufdopplungen gelöst werden, ihr neuer Randabschluss spielt nun auf eine subtile Weise die Lesbarkeit der Unterzüge an der Fassade wieder frei. Ein Lichtkonzept verbessert die Ankunftssituation der Bewohner am Abend, dunkle Ecken mit beschränkter Einsicht verschwinden. Die Fassaden wurden legidlich gereinigt, trotzdem präsentiert sich die Überbauung insgesamt in einem neuen Licht.

Das Bestreben der Baugenossenschaft die Mieten niedrig zu halten hat hier zu einer gemässigten Eingriffstiefe geführt, welche die Gestaltung aus den Siebzigerjahren unterstützend auffrischt. Die Grünau ist heute erneut eine valable Option für ein breites Zielpublikum, mit positiven Folgen für die Wahrnehmung des Ortes. Im Sinne der Denkmalpflege wurde dieses behutsame Vorgehen umfänglich unterstützt.

Was offen bleibt, ist das Schicksal der Siedlung?

„Vielleicht hätte ich damals im Architekturgremium vermehrt für eine zukunftsorientierte, mutige Lösung kämpfen sollen, für ein kompaktes, urbanes Quartier mit Post, Läden und Restaurant im Zentrum, nicht am Rand.“ *1). Der raumplanerische Druck könnte die nötigen Steine in Bewegung setzten, um aus der ruhigen Schlafoase endgültig ein lebediges Quartier zu gestalten.

*1) Robert Schmid, Architekt Tüffenwies 31&33, Tagesanzeiger, Artikel: ‘Ich hätte mutiger bauen sollen’, Datum unbekannt

In Kreuzlingen, direkt am beliebten Radweg um den Bodensee, entsteht das neue Gebäude der Firma „Tour de Suisse Rad AG". Das Gebäude verbindet Produktion, Büro, Lager, Ausstellungsfläche und ein Café unter einem Dach.

Eine markante Eingangsfassade in Sichtbeton bespielt den vorgelagerten Platz, wo sich Kunden eine kurze Pause und Wasser gönnen, oder ihr Rad neu aufpumpen können. Von dort aus entwickelt sich das Gebäude auf zwei Geschossen über 100m entlang der Seetalstrasse und der Geleise.

Grosse Fassadeneinheiten unterteilen die Fassade in eine rhythmische Abfolge. Ostseitig zum Kreisel bietet ein grosses Schaufenster Platz zur Präsentation der Firma und ihrer Produkte. Im offenen Café- und Ausstellungsbereich geben grossformatige Öffnungen Einblick und ermöglichen eine gute Belichtung der Arbeitsplätze. Der Lagerbereich wird über transluzente vertikale Streifen belichtet und verdeutlicht, dass hier der Anspruch über eine rein funktionale Architektur hinauszeigt.

Das Wohnhaus an der Konkordiastrasse liegt in einem städtischen Villenquartier von Zürich Hottingen. Das benachbarte, mehr als 300 Jährige Winzerhaus prägt den Ort ebenso wie eine eindrückliche, alte Linde, die auf dem kleinen Grundstück steht. Die Volumetrie des Hauses fügt sich in ihrer polygonalen Form selbstverständlich in den Bestand ein und vermittelt zwischen der städtebaulichen Setzung der Villen und dem alten Winzerhaus, welches diesbezüglich eine Ausnahme darstellt. In der Fassade lehnen sich Themen wie die gewählten Fenstereinfassungen und ein hochwertiger Putz dem Ort an. Auch das steile Mansardendach mit Lukarnen ist ein weit verbreitetes Sujet im Quartier. Der Grundriss staffelt Wohn- und Schlafbereiche offen aneinander, wodurch trotz begrenzter Fläche ein vielfältiger Innenraum entsteht. In der Konstruktion des Hauses liegt die überraschendste Entwicklung; dank innovativen Lösungen des Ingenieurs kann das gesamte Haus - inklusive Decken, Treppenhaus & Liftschacht - in einer Holzbauweise realisiert werden. Dadurch gelingt ein zügiger Bauablauf mit minimalen Installationen und ein bauökologisch einwandfreies Gebäude, das im Innenraum etwas von seiner Andersartigkeit spüren lässt.

Die Überbauung besteht aus zwei ähnlichen aber nicht identischen Baukörpern. Die Untergeschosse werden talseits freigelegt und zu Wohn- und Aufenthaltszwecken ausgebaut. Insgesamt umfasst die Überbauung 25 Wohneinheiten sowie 1 Siedlungslokal. Alle Wohnungen verfügen über mindestens einen grossen Balkon resp. Terrasse oder Gartensitzplatz.

Die Umgebungsgestaltung reagiert auf die Exposition und die Topographie. Im aufgrund der Lärmbelastung durch die Dorfstrasse nur schwer bebaubaren östlichen Bereich des Perimeters wird ein grüner Filter aus Bäumen und Hecken geschaffen, welcher nebst den Spiel- und Aufenthaltsflächen auch 17 Aussenparkplätze und die Zufahrt zur Tiefgarage beinhaltet. Entlang dieser gestalteten Bereiche führt ein Fussweg von der Dorfstrasse bis zur Rebhaldenstrasse, ab welchem die beiden erschlossen werden können. Alle Häuser sind rollstuhlgerecht erschlossen.

Die Häuser sind als klassische Hybridbauten gebaut. Die Erschliessungskerne sowie die Geschossdecken und Innenwände werden in Stahlbeton resp. Mauerwerk ausgeführt, die nicht-tragende Fassade wird in Elementbauweise aus Holz erstellt. Das Dachgeschoss wird komplett als Holzbau ausgeführt (inkl. Innenwände). Als Fassade ist eine hinterlüftete Holzlattung vorgesehen, wobei die Fenster in Holz-Metall ausgeführt werden. Das Flachdach wird mit Ausnahme der durch gebäudetechnische Anlagen besetzten Stellen (Sonnenkollektoren) extensiv begrünt.

Die beiden Häuser befinden sich am nördlichen Ausläufer des Zürichbergs beim Waldgarten Schwamendingen. Eingespannt zwischen der Winterthurer- und Frohburgstrasse liegt die Parzelle rückwärtig als schmales Verbindungsgrundstück.

Die nächste Umgebung zeichnet sich durch relativ heterogene Wohnüberbauungen aus verschiedenen Epochen und verschiedenen Massstäben aus. Das Projekt übersetzt in der volumetrischen und aussenräumlichen Form wie im architektonischen Ausdruck diesen städtebaulichen Kontext. Die 3 Gebäude mit 3 Vollgeschossen werden durch das Weglassen einer Attika niedriger als die Umgebung gehalten. So konnten Näherbaurechte ausgehandelt, die kleinen Wohnungen besser organisiert und für alte Menschen besser erreichbar gemacht werden.

Die Wohnungen sind als Geschosswohnungen organisiert. Alle Wohnungen verfügen über drei Ausrichtungen und profitieren damit von verschiedenen Lichtstimmungen und Ausblicken. Die Wohnungen in den Obergeschossen verfügen über einen geschützten Balkon, im Erdgeschoss verfügen sie über halbprivate Gärten.

Baukörper und Aussenraum

In Anlehnung an den heutigen Bestand verbindet auf der östlichen Seite entlang der Parzellengrenze, begleitet von Gehölzpflanzen ein privater Weg die Frohburgstrasse und die Winterthurerstrasse. Die drei Häuser können von beiden Strassen und von der Frohburgstrasse speziell ebenerdig erschlossen werden. Die Aussenraumgestaltung verändert das heutige Terrain nur sehr moderat. Der Weg bildet das Rückgrat der Parzelle und entlastet die westliche Seite für die Wohn- und Gartennutzung von jeglicher Erschliessung. Somit erweitert sich der erlebbare Aussenraum um den bestehenden dicht gewachsenen Grünraum. Die Zugänge und die Räume zwischen den Häusern sind als vielfach nutzbare Flächen ausgebildet.

Konstruktion

Die Fassade des Massivbaus wird verputzt. Die helle gräuliche Fassade und die grosszügigen Öffnungen erlauben eine urbane Lesbarkeit. Der Volumenübergreifende der Topographie folgende Sockel und das Zusammenspiel der in unterschiedlicher Richtung geneigten Flachdächer fügen die Volumen als Einheit zusammen. Die Vordächer schützen vor übermässiger Verwitterung.

Die Parzelle der Wohnüberbauung Seeblick liegt direkt am Bahnhof Oberdorf in Horgen. Auf dieser sollen zwei Volumen mit insgesamt 19 altersgerechten Wohnungen erstellt werden. Die Parzelle wird von Süden her erschlossen, ein Weg entlang der Gleise führt zu den beiden Baukörpern und anschliessend hinunter zur Spätzstrasse. Die Neubauten sind entlang der SBB-Gleise direkt auf die Grenze gebaut, das westliche Volumen bleibt durchgehend sehr schmal, das östliche folgt mit seinen Versätzen der Geometrie der Parzelle. Die Höhenlage der Wohnüberbauung wird durch die Lage des Zugangs entlang der Gleise bestimmt. Um einen ebenerdigen Zugang zu gewährleisten entspricht die Höhenkote des Erdgeschosses derjenigen des Gleisfeldes auf Höhe der Hauseingänge.

Die Fassaden der Baukörper sind durch horizontale Bänder geprägt, welche die Volumen reliefartig umschliessen. Es handelt sich um vorgehängte, hinterlüftete Betonelemente welche zum Teil eingefärbt und geschliffen werden. Sie verleihen den sich ansonsten selbstverständlich in das Ortsbild einfügenden Gebäuden ein unverkennbares Äusseres. Das projektierte Gebäude wird nach dem Minergie-Standard erstellt. Als Energiequelle dienen Erdsonden gekoppelt mit einer Wärmepumpe sowie Sonnenkollektoren auf dem Dach.

Beim Bahnhof Horgen Oberdorf entwickelte sich mit dem Bau der Eisenbahn Zürich–Zug und der Ansiedlung einiger Industriebetriebe ein kleiner Ortskern. Am Fuss des Zimmerbergs auf einer Geländekante gelegen, zeichnet sich die Lage durch ein eineinzigartiges Panorama aus. Der Bauplatz des vorliegenden Projektes befindet sich in eben diesem Gebiet. Er liegt zwischen Gleisachse und der Rotbühlstrasse neben einer grossen Holzscheune und kleineren Mehrfamilienhäusern. Das Projekt interpretiert in der volumetrischen Entwicklung diese spezifische städtebauliche Situation. Vorgeschlagen wird ein fünfgeschossiger, stehender Baukörper, der sich die Abfolge der strassenbezogenen, Bauten typologisch einordnet und gleichzeitig zu den kleinteiligeren Nachbargebäuden als ein gestaffeltes Volumen in Erscheinung tritt. Dieses entwickelt sich in der Fallrichtung des Hanges und nimmt Bezug zur Aussicht die sich von Zürich bis zu den Alpen aufspannt.

Der architektonischen Ausdruck entspringt ebenfalls der starken Zweiseitigkeit der Situation: Zum Gleis erscheint die Rückfassade mit einem kleinen Öffnungsanteil während sich die Seitenfassaden immer mehr öffnen. Die Frontfassade zum See ist mit einem Fensterband komplett geöffnet. Ein der gesamten Frontfassade folgender Balkon schützt vor Einblicken von der Rotbühlstrasse.

Die 5 Wohnungen sind als eingeschossige Einspänner organisiert und verfügen alle über 4 Ausrichtungen. Damit profitiert man von verschiedenen Tageslichtstimmungen und Ausblicken.

Die vier Regelgeschosse sind als 3.5 Zimmer Wohnungen ausgebildet während die Attika als hallenartige Single oder Paarwohnung mit 3.2m hohen Räumen und einer grossen Terrasse ausgeführt wird. Zusammenhängende, grosszügige Wohn- und Essräume bilden jeweils das Zentrum der Wohnung. Das Vermeiden von Korridorsituationen wirkt sich positiv auf die Wohnfläche der verhältnismässig kleinen Wohnungen aus.

Der Neubau wurde in konventioneller Massivbauweise mit Aussendämmung erstellt. Die Fassadenoberfläche wurde in Anlehnung an die nachbarschaftlichen Mehrfamilienhäuser aus dem späten 19. Jahrhundert aus zwei leicht unterschiedlichen Putz-Tönen eingefärbt. Im Innern kommen robuste Materialien zur Anwendung wie Parkettböden und Weissputz an den Wänden. Das kompakte Volumen sowie grosszügige Dämmstärken ermöglichen einen sparsamen Energiehaushalt.

Das prominent gelegene Dienstleistungsgebäude „Am Rietpark“ bildet den räumlichen Abschluss eines neu entstehenden Quartiers in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof Schlieren. Es bietet auf 6 Etagen hochwertige und flexible Arbeitsflächen, die effizient erschlossen sind und dank einer innovativen Haustechnik höchsten Komfort bei einem sehr geringen Energieverbrauch bieten. Dank Systemtrennung kann die Haustechnik sehr kurzfristig an veränderte Nutzungsszenarien angepasst werden.

Die exponierte Lage an den Schienen erfordert neben den energetischen Anforderungen auch wegen des Schallschutzes eine technisch hochwertige Fassade. Dank modernster Glastechnik war dies mit nur einer Fassadenschicht möglich, was den Innenräumen eine höchstmögliche Helligkeit und Transparenz verleiht. Gleichzeitig verlangt die hohe Visibilität des Gebäudes eine gestalterisch hoch stehende Optik der Fassade. Dies gelang durch eine Reduktion auf das Wesentliche sowie dem künstlerischen Konzept des Zürcher Künstlers Kerim Seiler, welches die Farben der einzelnen Sonnenstoren zu einer farbigen und sich stetig verändernden Komposition werden lässt.

Das Projekt zeigt die Herausforderung des Bauens an gut erschlossenen bahnhofsnahen Lagen auf.

Die Parzelle an der Weinbergstrasse in Kilchberg liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Das Projekt zeigt die Herausforderungen des Bauens in extremer Nähe zur Bahn auf, welche einige bauliche Aufwendungen erfordern, damit eine hohe Wohn- und Lebensqualität gewährleistet werden kann.

Das Quartier oberhalb des Bahnhofs zeichnet sich durch Mehrfamilienhäuser und Villen aus. Grosszügige Bauten und Freiräume wechseln sich ab und prägen den Kontext. Das Projekt beschränkt sich demnach auf die Hälfte der Parzelle und schafft damit einen grosszügigen gemeinschaftlichen Gartenraum. Eigenständige, typologisch nicht eindeutige Grundrisse in Kombination mit einer vor- und zurück-springenden Fassade gewähren allen Wohnungeneine individuelle Qualität sowie einen privaten Aussenraum mit Seesicht.

Der Neubau wurde in konventioneller Massivbauweise mit Aussendämmung erstellt. Die Fassadenoberfläche wurde in Anlehnung an die Situation am Bahnhof aus bronze eloxiertem, gelochten Kantblech vorgehängt. Die Fensterbrillen sind hell eloxiert und geben dem Gebäude eine elegante Note. Die ändernden Reflexionen des Kantblechs helfen, die für örtliche Verhältnisse relativ lange Fassade zu gliedern und optisch zu verkürzen.

Die wesentliche Herausforderung an der Hammerstrasse bestand darin, auf einem so kleinen Grundstück und unter Berücksichtigung von Baulinien und Abstandsvorschriften ein bewohnbares Volumen zu erfinden.

Die Thematik der Siedlungsentwicklung nach innen wird gegenwärtig breit diskutiert. Der Ersatzneubau an der Hammerstrasse veranschaulicht die konkreten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verdichtung und der Innenentwicklung an einem kleinen Objekt im Zürcher Seefeld.

Auf der 203 m2 grossen Parzelle stand zuvor ein zweigeschossiges "Hüsli" aus dem Jahre 1840. In der W4-Zone bedeutete dies eine erhebliche Nutzungsreserve, welche mit diesem Projekt ausgeschöpft werden sollte resp. aus ökonomischen Gründen auch ausgeschöpft werden musste. Im Planungsprozess hat sich gezeigt, dass eine Aktivierung dieses Potentials unter den aktuellen Rahmenbedingungen einiges an Anstrengungen erfordert. Die wesentliche Herausforderung bestand darin, auf einem so kleinen Grundstück und unter Berücksichtigung von Baulinien und Abstandsvorschriften ein bewohnbares Volumen zu erfinden.

Dank dem Projekt gegenüber positiv gestimmten Nachbaren und Behörden ist dies schliesslich gelungen: Es konnten auf zwei Seiten Näherbaurechte ausgehandelt werden und die Feuerpolizei war bereit, die zwei Wohneinheiten als aufeinander gestapelte, zweigeschossige Einfamilienhäuser zu betrachten. Dies hat eine massgeschneiderte und sehr raumoptimierte Erschliessung ermöglicht inkl. Verbindung der insgesamt 6 Geschosse (4 Vollgeschosse, Attika und Untergeschoss) mit einem rollstuhlgängigen Lift.

Der Entwurf ist vom Ort abgeleitet. Die Ausrichtung der Parzelle nach Süden, die Topografie in Form eines bestehenden Sockels, die Strasse welche um diesen herumführt, die sehr heterogene Bebauung des Quartiers sowie der Ausblick auf den botanischen Garten haben das Gebäude in seiner spezifischen Form beeinflusst. Das Öffnungsbild der Fassade reagiert auf die verschiedenen Ein- und Ausblicke und auf den Grad der Privatheit der dahinter liegenden Räume.

Das Haus befindet sich in Brione/TI über dem Lago Maggiore am Fusse des Monte Cardada. Die Parzelle liegt auf stark abfallendem Terrain und ist von der Strasse nicht in nützlicher Distanz erreichbar. Diese Rahmenbedingungen bestimmen die Setzung und die Bauweise des Gebäudes stark. Erst die gewählte Holzbauweise in Präfabrikation ermöglichte eine Montage mit dem Helikopter.

Das Haus scheint das Terrain nur sanft zu berühren. Das einzige Wohngeschoss steht hangseitig auf einer Stützmauer und talwärts auf fünf Betonstützen, die das Niveau ausgleichen. In der Verlängerung der fünf Stützen bilden fünf Holzrahmen quer zur Topographie die im Inneren sichtbare Primärstruktur des Hauses. Die Fassade wird auf die Rahmen montiert und dient der Aussteifung, während die Innenwände keine tragende oder aussteifende Funktion haben. Anstatt dem Keller-Geschoss entsteht unter dem schwebenden Wohngeschoss ein gedeckter und flexibel nutzbarer Aussenraum.

Im Innern erlebt bestimmt der Rhythmus der Primärstruktur den Übergang zwischen dem offenen Wohnbereich zu den privaten Zimmern. Auf der Südseite wird offen gewohnt und gegessen. Die beeindruckende Aussicht wird mit grossen Fenstern gerahmt und der Aussenraum mit einer Terrasse zum Garten erschlossen. Die beiden Schlafräume und das Badezimmer richten sich zum See und zeichnen die Struktur des Gebäudes ebenfalls nach. Zudem sind sie untereinander und zum Wohnbereich durch Schiebetüren entlang der Fassade öffenbar. So entsteht eine flexible Schaltbarkeit der Räume, die es erlaubt entweder die privaten Bereiche abzutrennen oder aber das Gebäude in seiner ganzen Ausdehnung wahrzunehmen.

Der Spielraum für die Volumetrie des Gebäudes wird durch die knapp bemessene längliche Parzelle begrenzt. Die baurechtlichen Rahmenbedingungen bestimmen die Setzung des Volumens massgeblich. Grenzabstand, Traufhöhe und Nutzungsziffer führten zur vorliegenden volumetrischen Setzung. Innerhalb dieser engen Begrenzung wurde der Grundkörper weiterbearbeitet.

Die beeindruckende Aussicht wird durch grosse Fenster im Wohngeschoss gerahmt und inszeniert. Die beiden Hauptwohnräume werden gezielt ausgerichtet. Das Wohnzimmer orientiert sich über ein grosses Eckfenster nach Süden über den See nach Italien, die Küche mit Essbereich erlaubt einen Ausblick nach Nordosten, über das Dorf und das Maggia-Delta.

Die privaten Räume im unteren Geschoss orientieren sich frontal auf den See. Die Fenster sind kleiner und damit privater als in den darüber liegenden Wohnräumen. Das Haus ist in die Topographie eingebettet und sucht den Bezug zu den Stützmauern des Gartens. Wie ein geschliffener Stein fügt sich das Haus dadurch im steil abfallenden Gelände ein. Dieser Effekt wird durch eine leichte Auskragung des Gebäudekörpers über dem Sockelgeschoss akzentuiert.